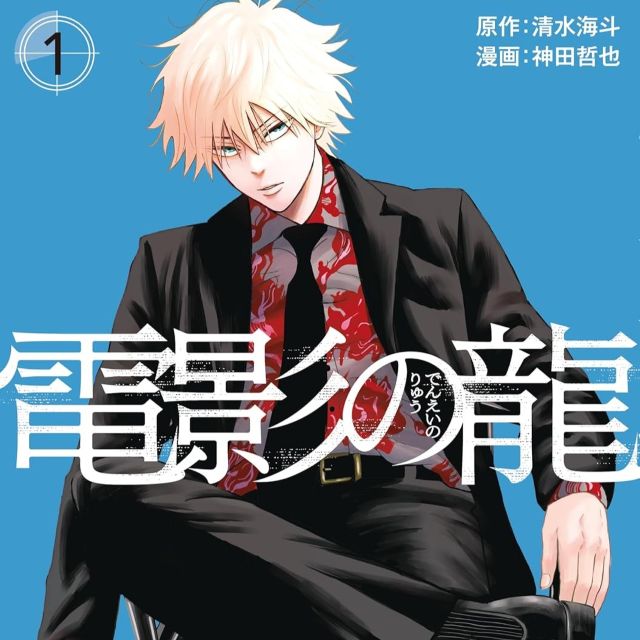

“クソみてーな生き方”だからこそ生まれるリアル──片田舎育ちのヤクザ、龍司(りゅうじ)が、生涯を“映画”という鏡に映し出す──熱量と狂気が交錯する、フィルム・ノワール『電影の龍(1)』(ヤンマガWeb)があなたの胸を打つ!

平成初期――息の詰まる片田舎で、俳優を志す龍司と、監督を夢見る竜吉。二人は、ただ夢を語り合う幼なじみであり、いつか映画の幕を開ける“同志”だった。しかし現実は残酷だった。龍司は、「親のせいか世界のせいか」、やむを得ずヤクザの道へと引き込まれてしまい、俳優の夢は瓦解する。だが、その絶望の淵で、竜吉はある提案を持ちかける。「お前の人生、まるごと一本の映画にしよう」と──。

これは単なる裏社会ヤクザ描写ではなく、“映画×ヤクザ”という異色かつ熱いテーマで描かれる、新時代のフィルム・ノワールだ。暴力と暴走。退廃と救済。壊れそうな友情と、強靭な信念。原作・清水海斗、作画・神田哲也による本作は、映像作品としては語りつくせない、漫画だからこそ描ける熱狂の渦に読者を引き込む。

🔥 龍司と竜吉──運命を共にする二人の関係の激烈さ

龍司はヤクザとなりながらも、かつての俳優としてのピュアな野望をむしろ炙り出す存在。竜吉は、高校時代から写真部でビデオカメラを手にしていた映像オタク。そのふたりが業界でも裏社会でもない、狂気と純愛が交わる世界で再会し、「本物の映画」を撮るために覚悟を決める。その瞬間こそ、この作品の本質──超越しようとする反逆だ。

🎬 “人生まるごと映画”──狂おしいほどに泥臭く真摯な挑戦

「クソみてーな生き方したらクソみてーな映画になんだからな」――この言葉に込められた本質は、映画のアリのような泥臭いリアリティへの賛歌だ。竜吉は、龍司の日常、抗争、挫折を撮り続け、まるで観客として「上映」するような感覚をもたせる。シナリオに縛られず、生々しい“人生”をそのまま記録しようという姿勢は、観る者の目を背けさせない衝撃と共鳴し、魂を揺さぶる。

🌆 舞台は平成片田舎──閉ざされた世界からの反撃

片田舎の閉塞感と、登場人物の絶望の溜まり場。そこから生まれる反逆の物語は、都市や華々しい裏社会よりも生々しく、温度感がリアルだ。昭和から平成へ移り変わる空気感、地域のヒエラルキー構造、家族に捨てられた痛み──それらは龍司と竜吉の映画に“血肉”として刻まれ、そのままスクリーンを震わせる原動力となる。

💥 クライマックス予感──二人の“最終大芝居”が始まる予兆

巻末には、竜吉のカメラが捉えた“二人だけの一生に一度の大芝居”への期待が高まる。全7話、計185ページにわたって、プロローグから少しずつ全貌が見え始めている段階で、すでにページをめくる手が止まらない。“人生映画”を撮るという宣言は、“終わらない反抗”の始まりを告げている。

💡 読者に響くポイント解説

- 刹那的な友情と暴力の狭間:幼なじみの絆がヤクザという狂気に晒され、逆に繋がる強度。

- リアルな映像表現:漫画で描く“映画”、というメタ表現に込めた熱さと技巧。

- フィルム・ノワールとしての構造:復讐、裏切り、暴力、その中に芽生える救済と自己実現。

- 泥臭い昭和片田舎描写:閉鎖された田舎で、抑圧された若者たちが吐き出す叫び声。

- “人生=映画”の万能性と刹那性:絶望の中で見出す救いが、作品に深度と共感を与える。

📌 こんな人におすすめ!

- ヤクザものだが、単なるアウトロー描写では満足できない人

- 映画という表現手法がモチーフのメタ漫画が好きな人

- 昭和〜平成初期の地方社会の息苦しさに共感を覚える人

- 青年漫画の熱量・疾走感を求めている人

最後に:『電影の龍(1)』は、二人の夢を巡る泥のように重く濃密なドラマだ。龍司と竜吉の闘いと祈り、怒りと愛情がフィルムのように交差するこの物語に、どうかあなたの感情を映し出してほしい。

“人生まるごと映画”──それは絶望を越える最強の叛逆の始まりだ。ぜひページをめくり、その衝撃を体感してほしい。